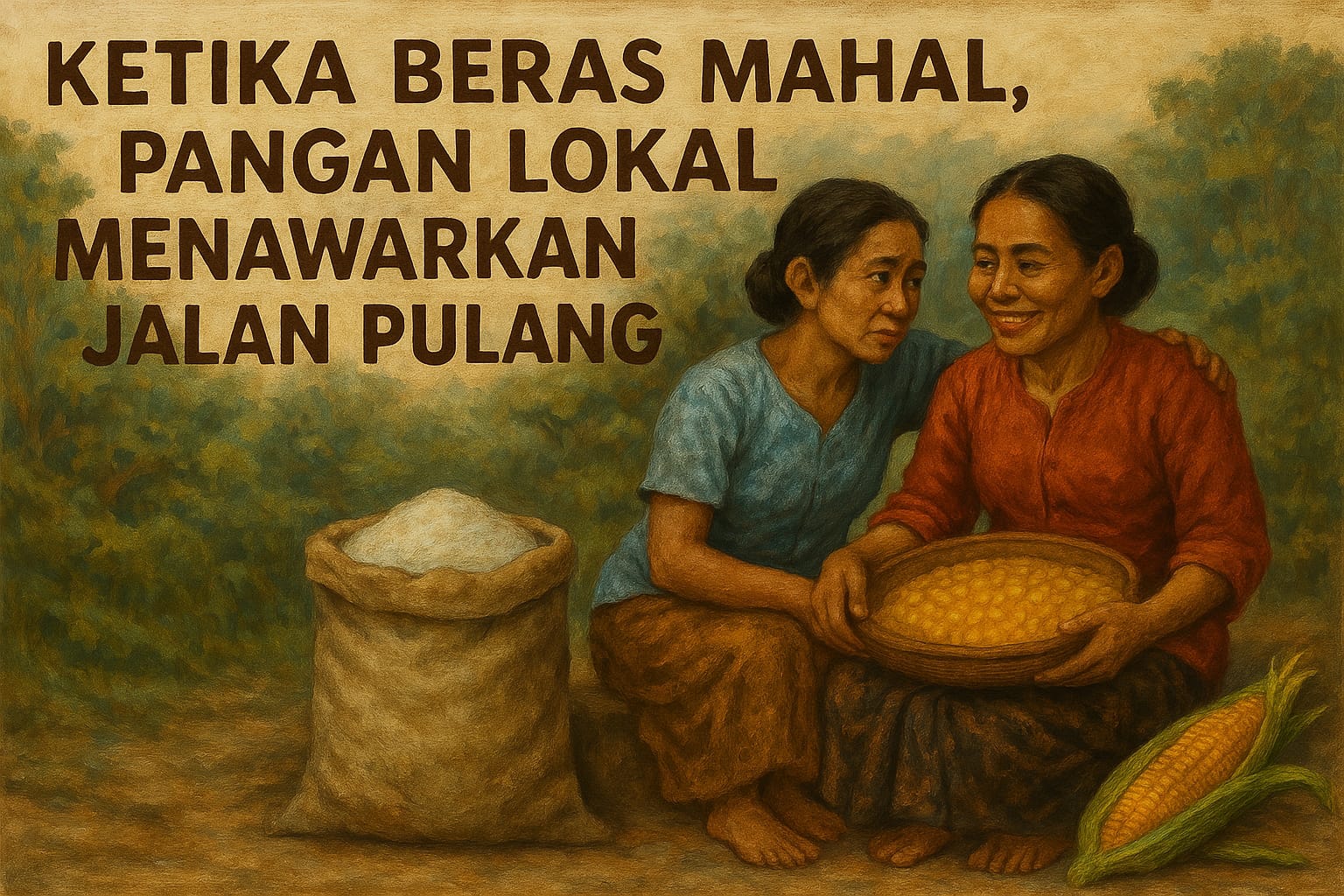

Ketika Beras Mahal, Tarreang Menawarkan Jalan Pulang

Harga beras di Polewali Mandar menggila. Di pasar-pasar tradisional, dari Wonomulyo hingga Pasar Sentral, keluhan terdengar di tiap lorong. “Dulu masih bisa beli dua liter, sekarang cuma sanggup setengah,” kata seorang ibu rumah tangga sambil menimbang ulang rencananya untuk memasak hari itu. Kenaikan harga beras bukan sekadar angka, tapi nyata terasa di dapur-dapur rakyat kecil. Mereka yang menggantungkan makan sehari-hari pada nasi, kini terpaksa mengencangkan ikat pinggang, menunggu harga turun entah kapan.

Di tengah kondisi ini, pertanyaan yang mulai ramai dibisikkan adalah: apakah beras satu-satunya jawaban atas lapar? Dan jika bukan, ke mana pangan lokal kita yang dulu sempat menyelamatkan di masa paceklik?

Salah satu jawaban itu sebenarnya tak pernah pergi jauh. Ia masih tumbuh di ladang-ladang kampung, meski sering luput dari perhatian. Namanya Tarreang—sejenis serealia lokal yang dikenal juga sebagai jewawut. Tanaman ini sejak lama sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Mandar. Di Kecamatan Balanipa, tepatnya di Desa Galung Lego dan Desa Lambanan, Tarreang masih dibudidayakan secara tradisional, diwariskan turun-temurun oleh petani yang setia menjaga tanahnya dari ketergantungan pada pupuk dan racun kimia.

Tarreang bukanlah tanaman rewel. Ia tumbuh baik di lahan kering, tak butuh irigasi canggih atau pupuk bersubsidi yang kini langka dan mahal. Budidayanya sederhana: cukup bersihkan lahan, tebar benih, dan jaga dari gangguan burung pipit yang gemar memakan bijinya. Untuk menghalau hama, petani cukup membuat orang-orangan sawah atau membentangkan tali dengan patok untuk menggertak burung yang hinggap. Tak ada pestisida, tak ada herbisida, hanya akal sehat dan warisan leluhur.

Tapi, mengapa kita melupakannya?

Mungkin karena dalam banyak program pangan dan pertanian modern, Tarreang dan pangan lokal lainnya tak dianggap menjanjikan. Tak ada proyek besar untuk tanaman ini, tak ada bantuan pupuk, tak masuk dalam data prioritas ketahanan pangan nasional. Maka, sedikit demi sedikit, Tarreang disingkirkan oleh komoditas lain yang lebih dipromosikan negara. Padahal, kandungan gizi Tarreang sangat luar biasa. Karbohidratnya mencapai 75%, hampir setara dengan beras yang 79%. Proteinnya bahkan mencapai 11%, jauh di atas beras yang hanya 7%. Ia juga kaya serat dan ramah untuk pencernaan.

Lebih dari sekadar angka, Tarreang adalah simbol kemandirian pangan. Ia tumbuh tanpa ketergantungan pada sistem besar yang rapuh—yang bisa terguncang oleh krisis global, gagal distribusi, atau permainan harga. Tarreang adalah bukti bahwa masyarakat lokal sebenarnya bisa mencukupi kebutuhan pangan mereka sendiri, asalkan diberikan ruang dan pengakuan.

Di masa lalu, Tarreang bukan hanya soal makan, tapi juga soal budaya. Ia diolah menjadi berbagai hidangan tradisional dan disajikan pada hari-hari penting seperti syukuran Maulid Nabi Muhammad SAW, Makkuliwa Motor (syukuran atas kendaraan baru), hingga ritual tolak bala. Di momen-momen itu, Tarreang tidak kalah harum dari beras, bahkan lebih bermakna karena berasal dari tanah sendiri, dari tangan sendiri, dari tradisi sendiri.

Masyarakat dulu mengenal banyak jenis Tarreang: tarreang mamea, mapute, minna, lelamung, lasse, hingga buluang. Nama-nama ini kini tinggal disebut dalam obrolan nostalgia para tetua kampung. Yang masih tersisa hanya satu-dua jenis yang diminati pasar. Inilah bentuk nyata dari pelan-pelan hilangnya keberagaman hayati karena hanya satu jenis yang dianggap ekonomis.

Jika terus begini, bukan tidak mungkin satu dekade ke depan, anak-anak kita hanya mengenal Tarreang dan pangan lokal lainnya lewat buku pelajaran—itu pun kalau masih ada yang menulisnya. Padahal, di tengah mahalnya beras dan ketergantungan pangan yang makin parah, Tarreang adalah opsi nyata yang kita miliki, yang kita abaikan.

Melestarikan Tarreang bukan hanya soal mengenang masa lalu. Ini adalah tindakan masa kini untuk masa depan. Saat tanah kita makin rusak karena ketergantungan pada pupuk sintetis, saat para petani kehilangan kendali karena harga ditentukan oleh pasar besar, Tarreang hadir sebagai pengingat: bahwa ada cara lain, ada jalan lain, yang lebih selaras, lebih sehat, dan lebih berdaulat.

Kini saatnya kita bertanya: apakah kita masih ingin terus menggantungkan pangan kita pada komoditas tunggal yang harganya kita tak bisa kendalikan? Atau mau mulai memberi ruang kembali bagi pangan lokal seperti Tarreang, yang tumbuh di tanah kita sendiri, dan tak pernah menyulitkan kita dengan harga?

Mungkin sudah saatnya kita pulang. Pulang ke ladang. Pulang ke tradisi. Pulang ke Tarreang dan pangan lokal lainnya.