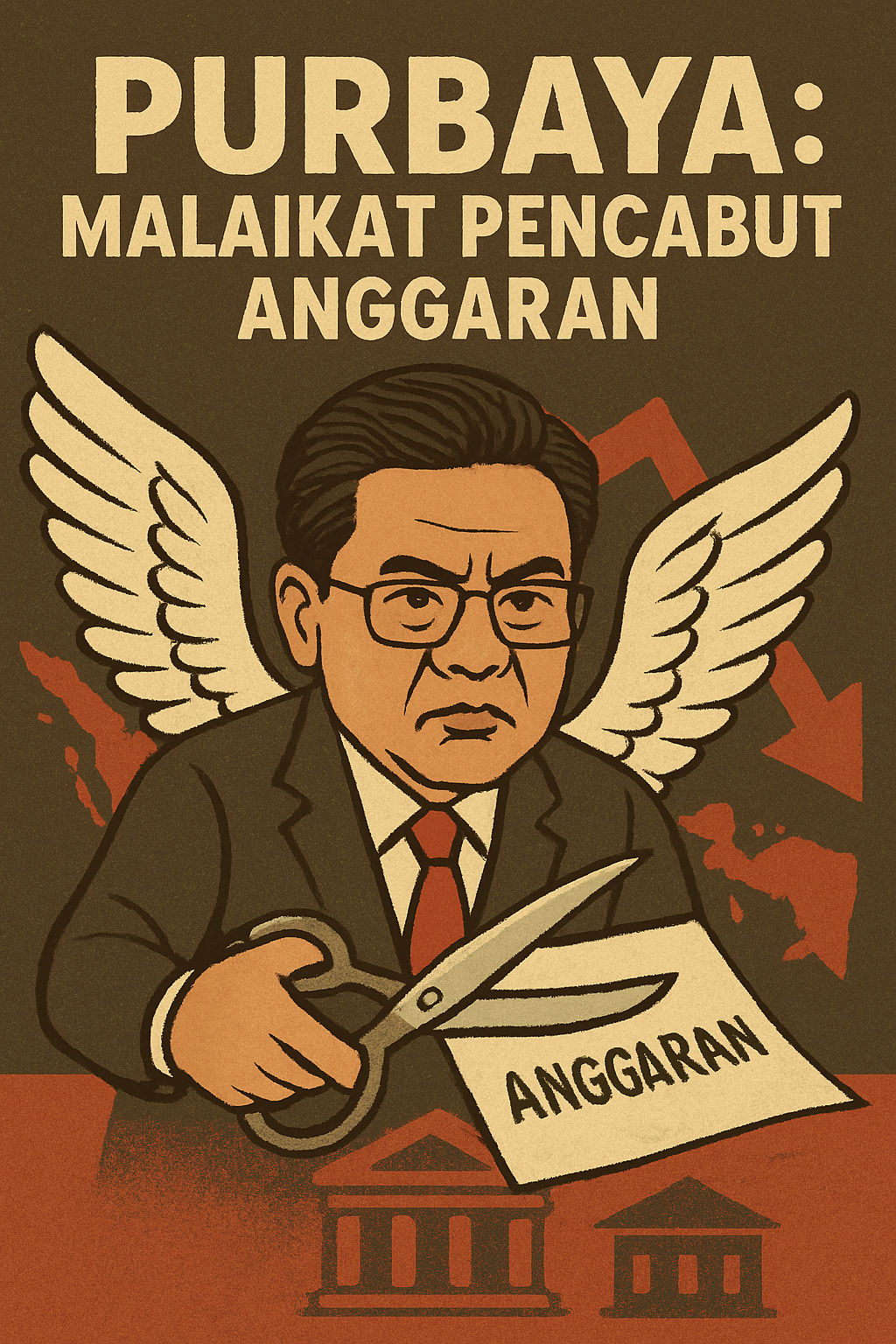

Purbaya: Malaikat Pencabut Anggaran

Oleh : Herwin Montolalu

Kebijakan fiskal di Indonesia selalu menjadi medan tarik-menarik antara pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat menuntut disiplin dan efisiensi; di sisi lain, pemerintah daerah menuntut keadilan dan keberlanjutan pembangunan. Di tengah pusaran itu, muncul nama Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan yang kini mendapat label sinis: “Malaikat Pencabut Anggaran.”

Julukan itu lahir dari keputusan kontroversial pemerintah yang menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Beberapa provinsi bahkan melaporkan pemotongan hingga 20–30%, dengan alasan “penyesuaian fiskal.” Namun bagi banyak kepala daerah, ini bukan sekadar penyesuaian—ini amputasi.

Politik di Balik Angka

Kebijakan fiskal tidak pernah netral. Angka-angka yang tampak teknokratis sering kali menyembunyikan dimensi politik kekuasaan. Pemotongan anggaran daerah, meski dikemas dalam narasi efisiensi, bisa dibaca sebagai bentuk sentralisasi baru dalam ekonomi nasional.

Ketika pusat menahan aliran dana, ia sesungguhnya sedang memperkuat kontrolnya atas arah pembangunan. Daerah dipaksa tunduk pada logika fiskal yang ditentukan dari Jakarta, sementara otonomi yang dijanjikan Reformasi 1999 perlahan kehilangan maknanya.

Dalam konteks ini, Purbaya bukan sekadar teknokrat; ia adalah representasi dari negara yang ingin “mengembalikan kendali.” Ia membawa pesan bahwa ketergantungan fiskal daerah harus diakhiri, tapi caranya—melalui pemangkasan drastis—justru menimbulkan pertanyaan etis:

Apakah keadilan fiskal bisa dicapai lewat paksaan?

Antara Disiplin dan Kekerasan Fiskal

Argumen pemerintah cukup rasional: banyak daerah dinilai tidak efisien. Dana mengendap, belanja modal rendah, proyek tertunda. Tapi yang diabaikan adalah konteks struktural: lemahnya kapasitas fiskal daerah bukan semata akibat malasnya birokrat lokal, melainkan karena struktur ekonomi nasional yang timpang.

Selama ini, pusat menyedot pajak dari sumber-sumber utama (seperti PPh dan PPN), sementara daerah hanya kebagian remah PAD dari retribusi dan pajak kecil. Ketika pusat memotong TKD, sesungguhnya ia sedang menghukum daerah atas kesalahan sistem yang ia ciptakan sendiri.

Maka, kebijakan ini bisa dibaca sebagai bentuk kekerasan fiskal: pemaksaan perubahan tanpa memperbaiki struktur yang melatarinya. Pemerintah pusat ingin daerah mandiri, tapi tidak memberi alat untuk benar-benar mandiri. Seolah berkata: “Berdirilah sendiri, tapi jangan ambil pajak besar.”

Dampak Sosial dan Paradoks Kemandirian

Pemotongan anggaran tidak berhenti pada angka-angka makro. Dampaknya menjalar hingga ke masyarakat bawah. Ketika transfer menurun, daerah mencari cara menutup defisit—dan pilihan paling mudah adalah menaikkan pajak lokal, seperti PBB dan retribusi. Artinya, beban fiskal dialihkan dari negara ke rakyat.

Paradoksnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi justru menambah ketimpangan sosial. Pusat menyehatkan APBN-nya, sementara rakyat di daerah membayar harga dari diet fiskal itu.

Narasi kemandirian yang dibawa Purbaya sebenarnya baik: daerah memang harus berani menggali potensi ekonomi sendiri. Tapi tanpa dukungan struktural, seruan itu hanya jadi slogan kosong. Di bawah tekanan fiskal, daerah bukan menjadi mandiri, melainkan semakin terdesak.

Di Antara Tekanan dan Tanggung Jawab

Apakah Purbaya pantas disalahkan sepenuhnya? Tidak juga. Ia mewarisi sistem fiskal yang berat sebelah dan utang publik yang membengkak. Ia hanya menjalankan logika fiskal modern: menyehatkan neraca negara dengan mengurangi beban pengeluaran. Namun, dalam konteks politik Indonesia yang penuh ketimpangan, langkah rasional sering kali berujung pada ketidakadilan sosial.

“Malaikat Pencabut Anggaran” barangkali metafora yang terlalu keras. Tapi ia menggambarkan kenyataan: setiap kali kebijakan fiskal dipotong dari atas, yang paling dulu merasakan sakitnya adalah yang di bawah—rakyat, pelaku usaha kecil, dan desa yang bergantung pada aliran dana publik.

Reformasi Fiskal atau Pemiskinan Struktural?

Kebijakan Purbaya membuka ruang refleksi besar tentang arah pembangunan Indonesia:

Apakah negara sedang menuju kemandirian fiskal, atau justru mengukuhkan ketimpangan antar wilayah?

Apakah efisiensi diukur dari hematnya pusat, atau dari kemampuan daerah menyejahterakan rakyatnya?

Jika kebijakan fiskal terus didefinisikan dari atas, tanpa keadilan distribusi, maka “reformasi” hanya menjadi nama lain dari pemiskinan struktural. Dan dalam sejarah kita, tidak ada yang lebih berbahaya daripada kebijakan yang tampak logis di atas kertas, tapi menindas dalam kenyataan.

Mungkin Purbaya bukan Malaikat Pencabut Anggaran, melainkan cermin: yang memantulkan wajah asli dari sistem fiskal yang telah lama tidak adil—di mana angka menjadi senjata, dan rakyat menjadi korbannya.